2025年10月施行|柔軟な働き方のための新義務とは?育児・介護休業法改正ポイント解説

「柔軟な働き方を実現するための措置義務」とは?企業が準備すべきポイント

2025年10月1日より、改正育児・介護休業法が施行されます。10月改正の大きな目玉が 「柔軟な働き方を実現するための措置義務」 です。

本記事では、制度の概要と、企業が準備すべき実務対応についてわかりやすく解説します。

柔軟な働き方を実現するための措置義務とは?

これまで育児と仕事の両立支援といえば「短時間勤務制度」が中心でした。

しかし今回の改正では、 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者 に対し、事業主が複数の選択肢を用意し、従業員がその中から柔軟に働き方を選べるようにすることが義務化されます。

企業に求められる具体的な対応

事業主は次の5つの措置のうち 2つ以上 を用意しなければなりません。

選択肢となる5つの措置

- 始業・終業時刻の変更(時差出勤やフレックスタイム制など)

- テレワーク等の導入(月10日以上利用可能な制度)

- 保育施設の設置・費用補助(ベビーシッター利用料の補助なども含む)

- 養育両立支援休暇(年10日以上、時間単位で取得できる休暇制度)

- 短時間勤務制度(1日6時間勤務など)

労働者の選択権

用意された複数の措置の中から、労働者自身が 1つを選択して利用 することができます。

制度設計の際には、必ず過半数代表者などから意見を聴取することも求められます。

個別の周知・意向確認義務

さらに、3歳未満の子を養育する労働者に対しては、

- 3歳の誕生日を迎える前の一定期間に

- 利用可能な制度の内容を個別に説明し

- 意向を確認すること

が義務付けられています。説明は、面談・書面・メールなどの方法で行うことが可能です。

適用除外となるケース

一部の労働者については、労使協定を結ぶことで除外することが認められています。

協定書についても、改めて締結を行いましょう。

- 勤続1年未満の労働者

- 所定労働日数が週2日以下の労働者

- 時間単位休暇の取得が困難な業務に従事する労働者 など

実務対応のステップ

施行までの間に、企業が取り組むべき準備をまとめました。

- 現行制度が新要件を満たしているか確認する

- 5つの措置から2つ以上を選択し制度化する

- 就業規則・労使協定を整備する

- 管理職や人事担当者向けに研修を行う

- 従業員への周知・説明資料を準備する

社労士からのアドバイス

今回の改正は、育児期の従業員にとって「辞めずに働き続けられる仕組み」を強化するものです。

単なる法令順守にとどまらず、人材定着や企業イメージ向上のチャンスとして前向きに取り組むことが重要です。

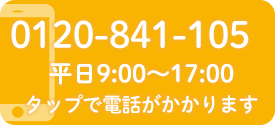

👉 法改正対応や制度設計のサポートについては、ぜひ専門家である社労士にご相談ください。